[摘 要] 卸油台是油區原油暫存和集輸的重要生産設施。在油田人力資源改革和“廠直管班站”結構改革的大背景下,對卸油池進行信息化改造實現自動化控制,解放人力達到無人值守條件,對優化人力資源配置具有重要意義。通過分析卸油台的現狀,有針對性地提出數據采集與遠程控制、輸油泵控制、電加熱系統等三部分信息化改造建議,爲實現卸油台無人值守提供參考。

1、卸油池現狀及存在的問題

油田生産區範圍廣、油井數量多,偏遠油井多采用高架罐存儲原油,利用油罐車定期将高架罐内原油轉運至接轉站卸油池内。部分卸油點由于卸油頻次較高,不得不安排2名人員在站内值守,導緻人力資源的浪費。在實際使用過程中,卸油池還存在諸多不足。1.1 數據采集與遠程控制存在不足當值班員巡檢油池液位達到上限高度時,需要手動啓動輸油泵,将原油輸至接轉站内儲油大罐。冬季氣溫過低時,值班人員輸油前還需提前啓動加熱裝置預熱,且池内原油溫度、液位等現場數據未實現信息化采集,日常仍需人工巡檢,導緻卸油工作生産效率不高。

1.2 輸油泵控制存在不足

當前,輸油泵僅支持本地按鈕控制,而本地控制箱位于卸油池旁,離值班室相距較遠,導緻值班人員進行起停泵操作存在諸多不便,尤其是寒冷的冬季。建議進行電路改造,實現泵的遠程控制,進一步提高工作效率。

1.3 電加熱系統存在不足

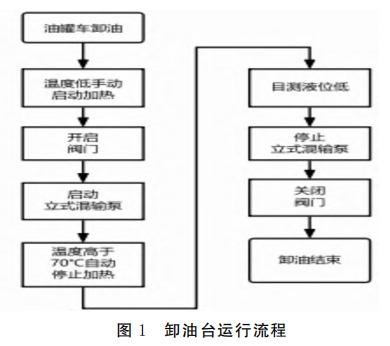

卸油台運行流程如圖1所示。在進行卸油作業時,需罐車司機、跟車押運員外和接轉站内的2名值班人員配合操作加熱系統和輸油系統。卸油池深度約爲2米,池内安裝有立式混輸泵、閥門、電加熱棒及加熱控制系統、溫度變送器。在冬季溫度過低時,需要手動啓動電加熱系統,當溫度傳感器檢測到溫度達到設定值時加熱自動停止。由于池内未安裝液位計,加熱系統無液位聯鎖系統,當液位過低時不會自動停止加熱,需值班人員時刻觀察油池内的液位情況,耗時耗力。

2、 卸油台信息化改造控制工藝

信息化改造内容主要包含數據采集與遠程控制、輸油泵控制、電加熱系統等三個部分。

2.1 數據采集與遠程控制工藝

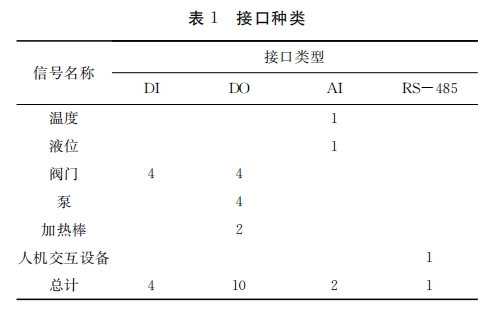

數據采集的主控制器使用 PLC,經過梳理後可知現場儀表種類及接口數量(表1)。因此PLC應具備至少4路數字量輸入接口、10路數字量輸出接口、2路模拟量輸入接口和1路 RS-485接口。

部分卸油台位置偏遠,生産數據通常利用無線網橋傳輸,當遇到惡劣天氣時數據傳輸質量較差,可能還會出現數據傳輸中斷的情況。爲了防止因網絡故障導緻遠程無法監控和控制、方便現場人員查看液位、溫度等實時數據,可在系統控制櫃中安裝人機交互設備,如文本顯示器、觸摸屏等,通過 RS-232、RS-485、RJ45網口等通訊接口與 PLC交換實時數據。PLC接口及外部信号(圖2)。

2.2 輸油泵控制工藝

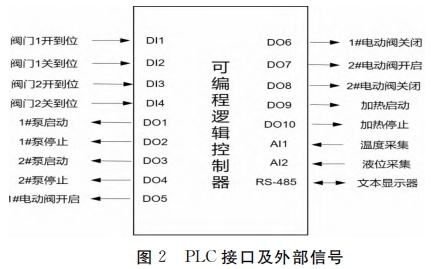

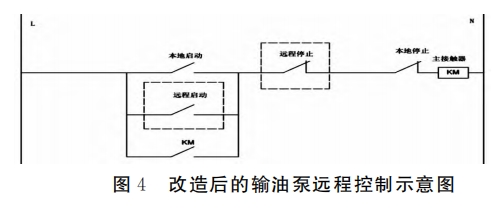

輸油泵的本地啓停控制電路可簡化爲圖3:

通過引入中間繼電器,并對電路進行改造,将中間繼電器線圈與DC24V電源串聯後,接入PLC的數字量輸出接口(DO),通過梯形圖編程實現泵的遠程控制(圖4)。

現有的輸油系統由于使用機械閥門,兩台輸油泵在啓動時較爲複雜,爲了實現閥門遠程自動控制需将原有閥門更換爲電動閥,電動閥的開、關到位信号接入PLC數字量輸入接口(DI),在遠程啓停泵的程序基礎上,引入電動閥的開、關到位信号,完善控制程序,實現電動閥與輸油泵的順序控制。

2.3 電加熱系統控制工藝

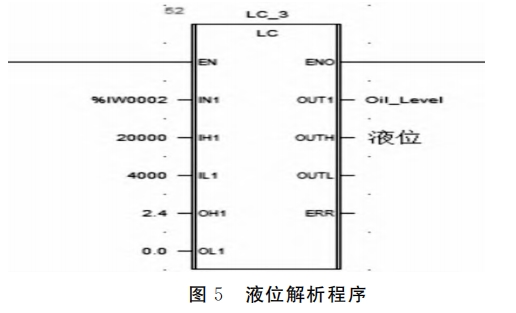

爲了保證加熱系統的安全可靠性,實現溫度、液位與泵啓停的連鎖控制,應在池内安裝具備遠傳功能的液位計和溫度傳感器。液位計需具備防爆性能、傳感器探頭具有防腐蝕和防髒物黏附措施、輸出信号爲模拟量信号。液位和溫度信号通過4-20mA 電流信号接入PLC的模拟量輸入接口(AI),利用梯形圖編程實現對液位、溫度數據的解析,解析程序(圖5)。

溫度、液位數據讀取之後還需要對程序進行完善,增加上下限報警、溫度上限後停止加熱、液位下限後停止加熱與停泵功能(圖6)。

3、結束語

對偏遠油區卸油台進行信息化改造,能夠實現卸油現場數據的實時監控、生産數據自動采集、生産動态準确把握、安全隐患及時發現、減輕員工勞動強度。改造完成後可以優化原有的值班員崗位,對“廠直管班站”、人力資源優化調整有重要意義。

[參考文獻]

[1]孫會珍,王金海,鄭羽,田磊.單井石油儲油罐原油太陽能加熱自動控制系統[J].天津工業大學學報,2010,29(03):53-57.

[2]戴永壽,趙新民,舒華文,王建共,成光清,隋新國.油田接轉站密閉輸送優化運行監控系統的實現

[J].油氣田地面工程,2003,(01):28-31.

關注我們 實現共赢

關注我們 實現共赢